理科の授業が変わる!準備も操作もボタン一つ、スマート望遠鏡「SeeStar」が拓く太陽の観察(黒点)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

夜空に輝く星々を見上げて、「あの光の正体は何だろう?」「宇宙の果てはどうなっているんだろう?」と、胸をときめかせたことはありませんか?かつて天体観測は、大きくて重い望遠鏡を夜中に運び出し、専門知識を駆使して星を探す、少し特別な趣味でした。

しかし、そんな常識はもう過去のものかもしれません。今回ご紹介するのは、スマートフォン一つで、まるでSF映画のように宇宙を覗き見ることができる最新ガジェット、スマート望遠鏡「SeeStar S50」。通称「スマボ」です。

この記事では、私自身がこの「スマボ」を使って太陽の素顔に迫った体験談を通して、その驚くべき手軽さと、知的好奇心を刺激する無限の可能性をお伝えします。

SeeStarとは?宇宙をポケットに入れる魔法の筒

SeeStarは、天体観測の歴史を変えるかもしれない、革新的なスマート望遠鏡です。最大の特徴は、スマートフォンやタブレットとWi-Fiで接続し、専用アプリをタップするだけで、見たい星を自動で探し出し、ピントを合わせてくれること。GPSとセンサーが現在地と時間から空の状態を計算し、膨大な天体データと照合して、瞬時に目標を捉えるのです。

これは、プロの天文台が使うような「自動導入」という技術を、誰もが手軽に扱えるようにした驚くべき進化。初めて使う人は、まるで自分の意志を持った生き物のように星を探すSeeStarの姿に、きっと声を上げて驚くことでしょう。

初めてでも安心!3ステップで始める宇宙探査

SeeStarが手元に届いたら、まずは初期設定(アクティベーション)が必要です。でも、ご安心ください。以下の動画を見ながら進めれば、誰でも簡単に行えます。この設定さえ済んでしまえば、観測は驚くほどシンプル。授業で使う場合も、慌てることはありません。

- 必要なもの:

- スマート望遠鏡 SeeStar本体

- Wi-Fi接続が可能なスマートフォンまたはタブレット(専用アプリをインストール済み)

- 安定した設置場所(地面や机の上でOK)

- (長時間の観測には)モバイルバッテリー

- 授業での簡単3ステップ:

- 【準備】 太陽や星について少しだけお話しします。「太陽を直接見てはいけないのはなぜ?」といった安全の話は、科学の第一歩です。

- 【設置】 SeeStarを安定した場所に置き、スマホとWi-Fiで接続。アプリを起動し、「太陽」モードを選びます。望遠鏡が自動で太陽を探す様子は、最高の導入になります。

- 【観察と探究】 スマホの画面に映し出された太陽の黒点を観察!アプリの撮影機能で記録し、「昨日と黒点の位置が違う?」「黒点って何だろう?」と、子どもたちの「なぜ?」を引き出しましょう。

太陽観測で知る、地球との深いつながり

実際にSeeStarで太陽を観察してみました。

2025/01/06 9:00 の太陽

専用アプリの太陽ボタンをポチッと押すだけで、難しい操作は一切なし!あっという間に、肉眼では決して見ることのできない太陽の「黒点」まで、画面にはっきりと映し出されました。

この黒点、実はただのシミではありません。正体は、太陽の強力な磁場の影響で、周囲よりも少しだけ温度が低くなっている部分です(それでも約4000℃もあります!)。

そして、この黒点の数には約11年の周期があり、数が多い時期は「太陽活動極大期」と呼ばれます。この時期には「太陽フレア」という大規模な爆発現象が起こりやすくなり、放出された電気を帯びた粒子が地球に届くと、美しいオーロラが見られたり、時には人工衛星や通信に影響を与えたりすることもあるのです。

スマホの画面に映る小さな黒点が、実は私たちの生活と密接に繋がっている。SeeStarは、そんな宇宙と地球の壮大なストーリーを実感させてくれる、最高の教材でもあるのです。

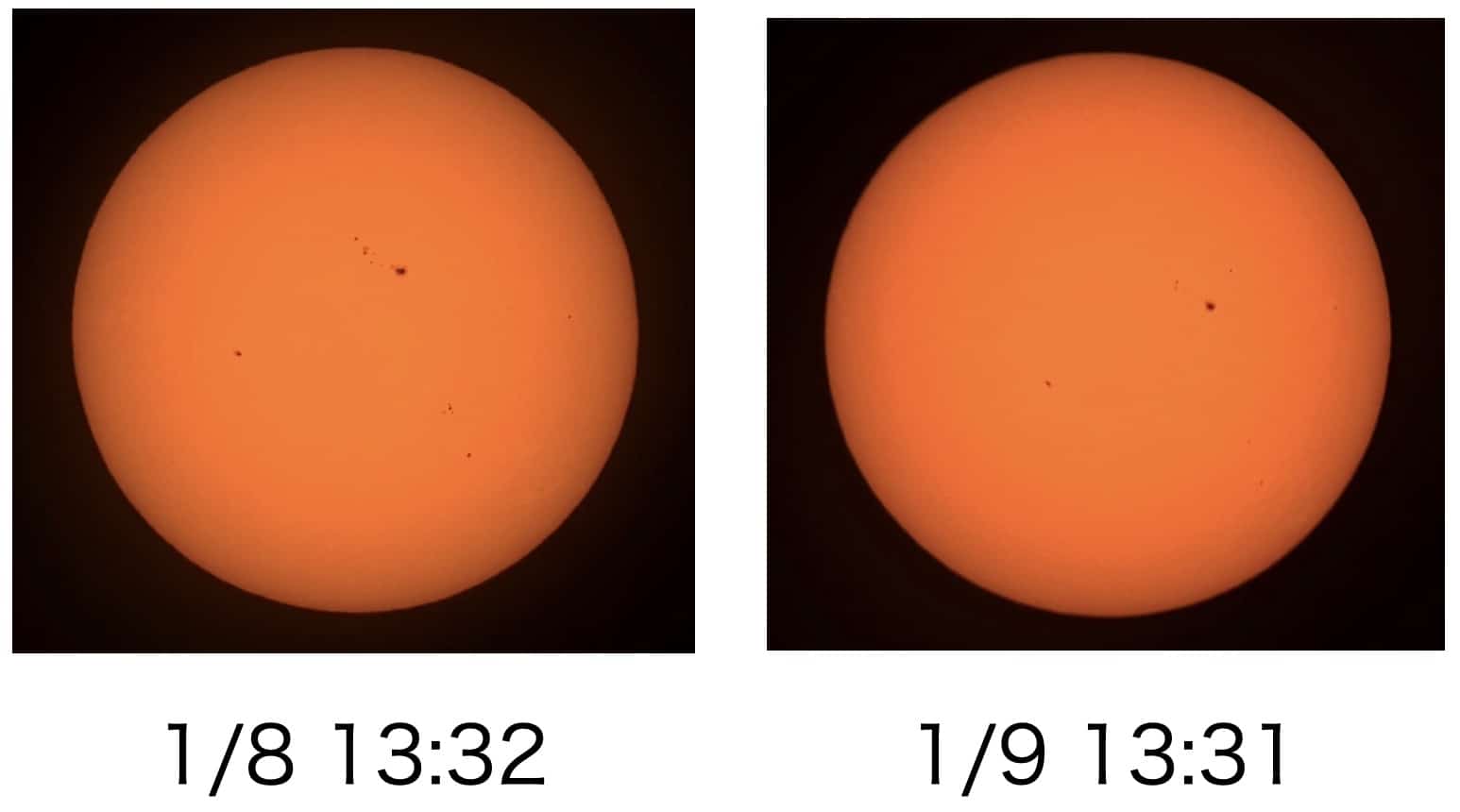

東から西の方に移動しているのがわかりますね。

なお太陽の自転周期は、赤道付近で約25日、極付近では約30日と、緯度によって異なります。

※ なお太陽投影板を使った観察の場合は、表面から見るのか、後ろ側から見るのかで状況が変わるので注意が必要です。後ろ側から見た時と今回は同じことになります。

理科の授業が「宇宙への探究」に変わる日

SeeStarの真価は、理科の授業でこそ発揮されます。これまでの天体観測にあった「準備が大変」「操作が難しい」「夜しかできない」といった高いハードルを、いとも簡単に飛び越えてくれるからです。生徒たちが自分のスマホで太陽の黒点を追いかけ、数日間の変化を記録すれば、太陽が自転していることを発見する立派な探究学習になります。夜になれば、月のクレーターはもちろん、遥か彼方の銀河の渦巻き模様まで、その目で捉えることができるでしょう。

「なぜだろう?」から始まる本当の学び。SeeStarは、子どもたちの知的好奇心に火をつけ、科学の面白さを肌で感じさせてくれる、まさに「未来の教科書」です。この一台から、未来の天文学者が生まれるかもしれません。銀河の観測については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!